3月28日,春和日丽,高中历史付文治学科基地在复兴高级中学举行了“扬帆起航 搏击未来”开班仪式。本次活动是在区人才梯队动员大会以后,借上海市第四届说课大赛东风,高地举行的第二次活动。按照预设会议分为两个部分,一是学科带头人、骨干教师的三年发展规划分析与专家点评;二是张耕华教授就目前一线教学存在的问题做专题报告。在正式开始之前,基地学员请张教授在其新著《什么是历史学》一书签名,随后主持人潘云老师就高地的相关情况做了说明。包括(1)高地班构成;(2)高地班班长、学习委员、联络员、档案管理员等;(3)考勤制度;(4)档案管理制度;(5)工作例会制度;(6)研修活动制度;(7)联络员制度。

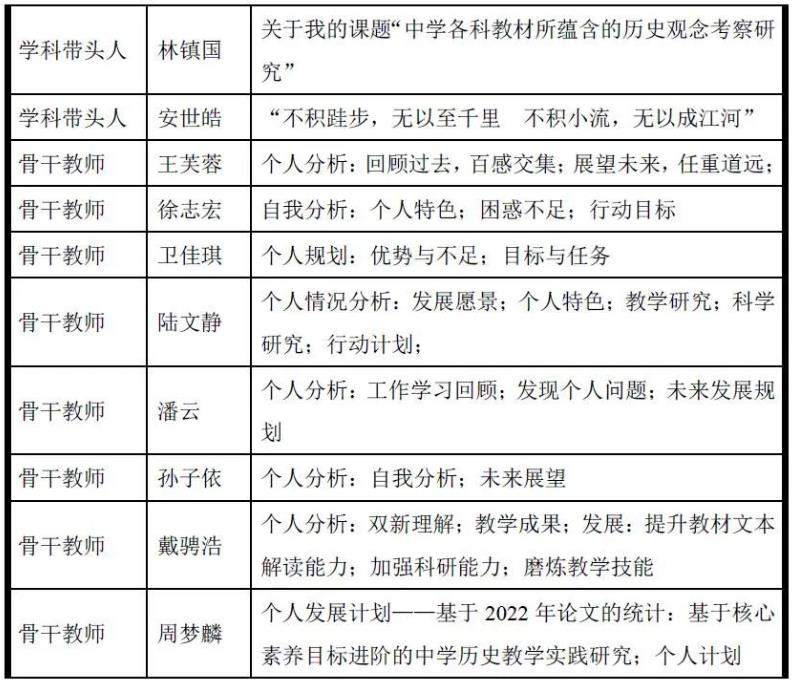

(一)学科带头人和骨干教师个人规划汇报。

高地部分学员围绕自我分析与未来发展一次做汇报。

纵观10位学员的分析,共同点在于对历史学科的热爱和对于历史教学的钻研。都对以往的经验教训做了回顾,谈到了一些困惑,对未来做了一些规划,但显然作为提升自我,走出舒适区,走出高原期的目标来讲,规划显示了很多不足,主要表现在:(1)自我发展的核心优势与关键问题分析不足;(2)三年目标浮于表面;(3)落实目标的做法不太具体。(4)作为规划的整体来看也不符合三年发展规划,与区、教育局的人才发展目标存在较大差距。

对此张耕华教授从一个大学学者身份建议中学历史老师只有保持思考与动笔的习惯,长存问题意识,研究不辍,方能以有特色的历史课提升自我。李峻老师从自己多年发展成长的经历提出了一些具体建议,希望得到落实:(1)要有时代观。当前我们的教育教学改革是什么?我们居高望远,抬头看路,要看什么,朝向哪里?(2)作为优秀教师首先应有自己的教育理想,形成自己的教育观念,也就是我希望我的学生成为什么样的人?(3)充分理解自己的学科,修炼历史学科的育人能力。中学历史学科究竟能做什么?(4)教学研本为一体,如果割裂,显然都不是一个优秀教师;(5)科研课题要瞄准重要的大的问题立项,研究要踏踏实实研究,形成好的成果积极申报评奖;课题要进行拓展研究不断延伸,最终形成自己擅长的独特的达成育人目标的特色。

一些学员聆听后,感受十分深刻。卫佳琪老师为此写下了这些感想:

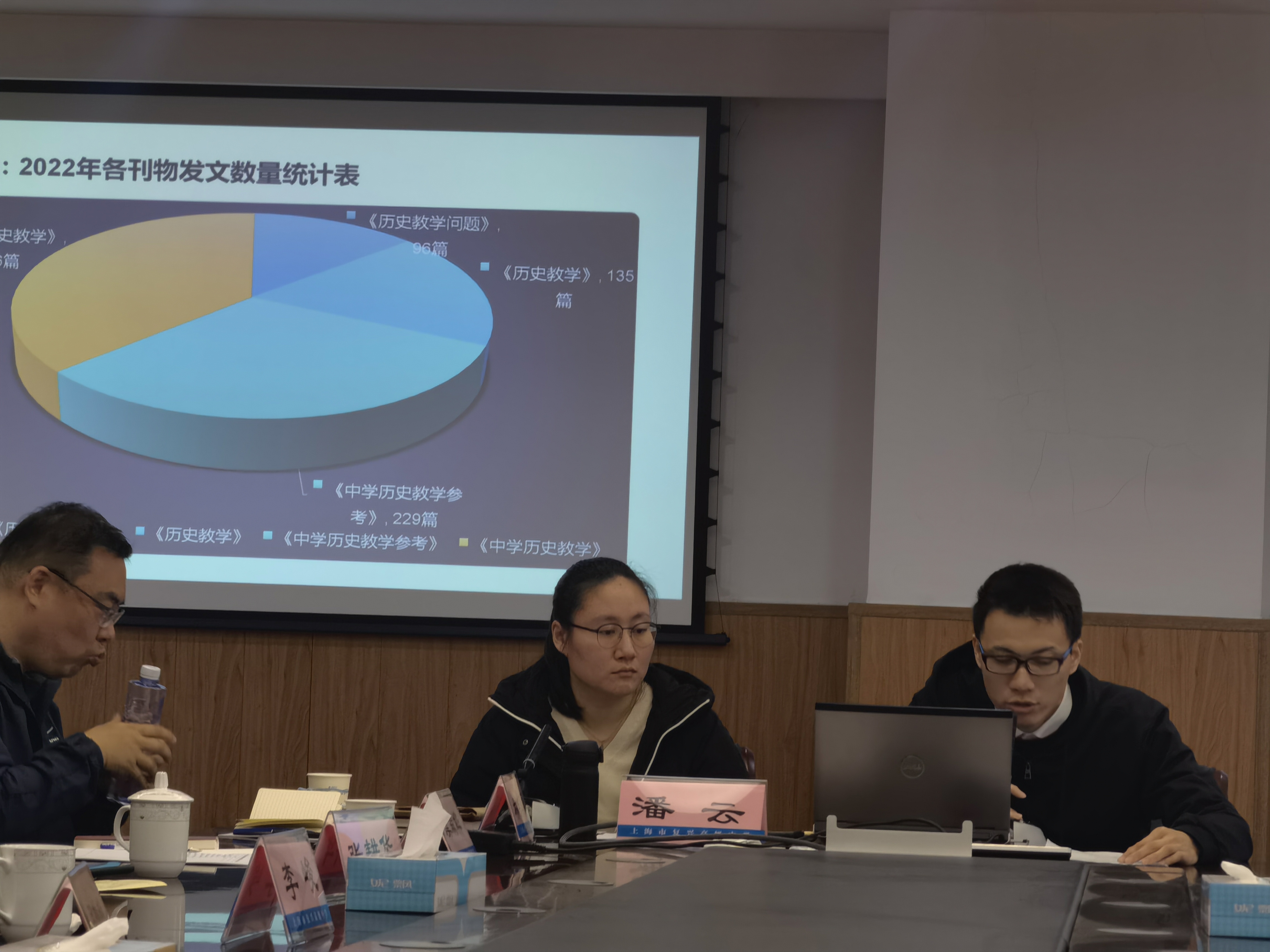

安世皓老师对于史料实证教学多年的坚持、徐志宏老师对于古旧地图的运用与思维构图的探究、林镇国老师丰富的教学经历与深刻的思考都给我留下了深刻的印象,感慨于所有人都在结合自身特点探索历史学科育人的新方式,这种育人超出知识层面,是在思维与价值观层面的渗透,这既是历史学科价值的体现,同时这种影响有益于学生的人生发展。徐志宏老师的思维构图令人印象深刻。他曾开设过思维构图的市级公开课,在课中不仅用思维构图呈现了他个人对课的认识,也引导学生以构图的方式来反馈这堂课的学习效果,真是很好的做法,构图相比导图,思维性与逻辑性更强,更能体现史学思想方法。自统编教材实行以来,我也试图在历史课中运用这一方式进行教学,但目前多停留于我呈现构图的阶段,学生画的更倾向于导图,但我仍将继续尝试,后续也会多跟徐老师请教。周梦麟老师的情况分析独树一帜,从历史教学四大核心期刊的篇目分析入手,让大家看到了当下对于学生学习关注的缺失,我觉得这不仅是对教师撰写论文的启发,更是对教学实践的重要提示。从当下的教学来看,设计的出发点多是从《课程标准》、教师的认识出发,当然也结合学情,但对于学生学习过程的关注相对还是比较少的,尤其是其原有认识为何,通过何种途径或问题链或设计,能有效地使之达到《课程标准》所要求的学业质量水平与学科核心素养,这一过程的研究较少。学生如何从已有认知,结合课堂所学,建构自己对历史的认知,我觉得是可以深入研究的。结合自己正在做的课题,可以以此角度进行探索,希望能有所收获,辅助乃至提升自己的教学。林镇国老师的发言才华横溢、精彩纷呈,他对于教学的深入思考让人很是佩服。他对于自己课题《中学各科教材所蕴含的历史观念的考察研究》的分享很有启发性,跨学科是个热门词,但看了不少案例与文章,感觉总体质量不高,存在很多“为跨学科而跨”的现象,既增加了学生的负担,也没有实现跨学科育人的目的。但林老师的课题很接地气,是从学生的教科书出发,从学生已有的认知出发,借助已有的跨学科知识去辅助历史教学,对学生来说,不仅实现了学科间的知识贯通,也丰富了自己对于历史的多面向认识。我认为这一想法不仅符合现在教育教学的发展趋势,也是结合学情,有利于进行基于理解的教学设计,能提升教学的效益。联想到上周李惠军老师的公开课《影响世界的工业革命》,课前李老师也是与学生沟通,了解他们对电磁波原理、industry单词的认识,有针对性地运用到课中,再结合精妙的设计,最后形成了热烈的师生互动,感人至深。在我看来,林老师与李老师都是“自然地跨学科”,很值得借鉴。

(二)张耕华教授报告。张教授以《说说“特定的时空框架”及相关问题——对课标“时空观念”的一点思考》为题,微言大义,内涵深刻。首先,张教授从现行高中历史课程标准出发,发现“时空观念”“特定的时间和空间”“不同的时空框架”“具体的时空”“恰当的时空”的表述出发,指出了强调“特定时空框架”的合理性和缺憾以及发生的原因。根本上来看,当前学术领域对于时空问题研究并未达成理想的状态,而作为确定的课程标准如果不加注意就会造成一线教学的问题。对此,张教授提出:时空作为方法是多层次:一、制作年表、地图,是技能,也叙事方法。二,纯粹的技能,即用工具书换算纪年等。三、时空作为观察史事的框架,即“取景”:有定位、有移位、有换位等;有认知的定位,有评价的定位,等。四、课标“任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的。”有没有一种东西,会在不同时空里反复出现?知识迁移的客观依据是啥?能迁移就是摆脱了原先的时空,那么,有没有能摆脱时空限定的结论?

其次,张教授以“特定时空框架”如何造成认知上的偏差为核心进行了具体分析,并提醒教师必须警惕,否则会造成学生历史认知的严重问题。张教授以某位教师讨论唐朝三省六部制引用钱穆先生《国史大纲》内容为例,细致分析了钱穆先生“特定的时空框架”,提出即使以四百年沧桑人事社会巨变作为一个“取景框”也会给他人造成历史认知困惑。任何一个认识,都是“特定时空框架”下的观察;“特定时空框架”下的观察,只能获得“特定”的认知。所以,“特定”的认知,总是片面的 —— 一个“特定”, 只能获得一个面相。这种单一的面相,当然也是客观的,但有些具有欺骗性,这就是特定时空框架上的陷阱。要跳出这个陷阱,就需要不断地移到、或换位于另一些“特定的时空框架”。移位、换位得越多,获得的面相也就越多;这就是课标第6页上提出“不同的时空框架”的重要性,因为有了它,才可以弥补“特定的时空框架”下的片面性。—— 遗憾的是,课标后续的各章,反而忽视、遗漏,甚至有意避开了这一点。总之,课标时空观念的表达,有一个很大的缺陷:只有“特定时空框架”,忽视了“不同的时空框架”。其后果:当我们的视域被限定于某一种“特定的时空框架”,而它又被赋予“合理”“恰当”,那么我们的观察就被限制,这就会落入了“时空框架”的“陷阱”。由此张教授特意指出:但是,历史认识的吊诡之处,在于某一视域框架下所看到的、被称为重要的、有价值的、反映“历史活力”“历史精神”的东西,换一个视域框架取看,却全然不见,甚至看到了只有负面价值的东西。如果所谓的“精神”“活力”都是虚幻而不是真实存在,那么,历史学家岂不书写了历史的谎言?受此谎言影响的社会实践,岂不会引向了歧途?

张教授的报告引发了热烈互动。林镇国、安世皓等学员就一些自己的难解之处与张教师反复讨论,张教授也积极回应了许多问题,时间推移到接近六点,大家依依惜别,合影留念,期待再次相聚。

听张老师的发言,有学员做如此感想:我不禁想到了清代史学家章学诚所说的“史才、史学、史识、史德”。张老师说时空框架就是“取景”,不能一味强调“特定的”,要做到“移景”、“换景”,避免学生产生认知上的单一,能洞察到历史的多面向。在我看来,这就是“史识”。我的感悟是,时空观念其实是与历史解释挂钩的,而历史解释因人的意图、立场、视角的不同也会不同。作为历史教师,应努力在课堂上让学生看到历史的多面向,这也是“史德”的一种体现吧,这种“取景框”的意识不仅有助于历史思维的提升,如何评价历史人物与历史事件,如何看到制度、政策的变迁;更具有现实意义,可以关联学生的现实生活,如何面对学习中的困难、如何看到中考、高考的失利或成功,如何选择专业与就业,在不同的取景框里就有不同的思考与看法,可以使学生更为开阔地去审视生活中的种种,形成更通达的认识。这一次虹口区历史学科高地的开班仪式,是一个新的起点,期望借助这一平台,在付老师的带领下,结合专家指导,静心读书,勇于实践,挑战自我,与伙伴们共同进步,呈现有温度、深度、厚度的历史课。

撰稿:付文治