2024年6月15日上午,虹口区高中历史付文治学科高地与长宁区高中历史教学研究工作室,普陀区邹玉峰学科带头人工作室、陈宇静团队、胡沛康团队、臧昕捷团队,虹口区初中历史苏菁学科研修团队,北虹高级中学历史组,郝海萍主持市级课题组多个历史学科团队借助腾讯会议平台举行跨区联合教研系列活动。这也是虹口区历史学科高地素养培养专场2024年第六场专题活动。针对当前一线教师在统编教材教学实践中遭遇的诸多困惑,本次活动邀请上海市中学历史学科教研员、正高级教师、特级教师於以传老师进行《文本解读视域下的教材分析》主题讲座,活动由普陀区晋元高级中学张宝奇老师主持。

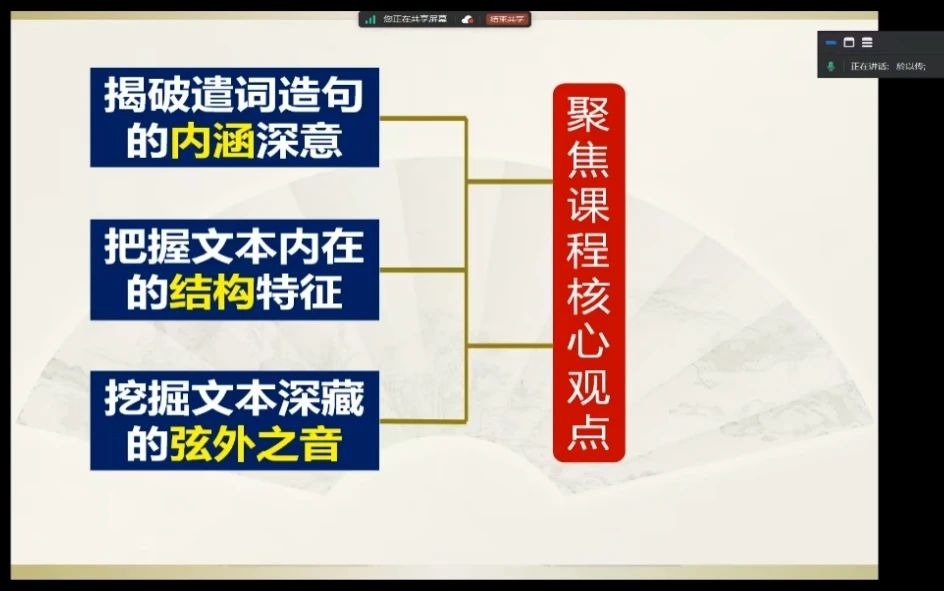

随着统编教材的深入推进,在庞杂的教学内容之下,一线历史教师遭遇的问题究竟是教与学、心理学、认知学还是历史学专业、历史教师素养的问题,一直以来看法不一致。如何做到更好地聚焦课程核心观点,适应历史解释视角的转变成为所有历史教师亟需解决的问题。本次讲座以统编教材的文本解读分析为主题,助力老师们归纳比较、综合把握当下教学的方向,贯彻课程改革的意图。於老师指出,文本解读的突破之处在于揭破遣词造句的内涵深意、把握文本内在的结构特征、挖掘文本深藏的弦外之音。这些都是为了能够更好地聚焦课程的核心观点,从而传达出史学思想方法。

针对以上的诉求,於老师指出文本解读有若干种方法。首先是把握文本表达遣词造句背后的意蕴,揭破其中的内涵深意,把握文本内在的结构特征。在《中外历史纲要(上)》第八单元标题为“中华民族的抗日战争和人民解放战争”,这里“中华民族”和“人民”就成为教师在设计教学内容时需要注意和突出的重点。以这样的视角重新审视教材文本,我们不难发现在第二十四课的正文部分中有三分之一的内容在叙述抗日战争时期东部沿海工业和高校的西迁、海外华侨青年支援抗战的内容。这些内容正是“全民族”内涵的体现。其次是梳理文本表达结构序列隐含的逻辑。在《中外历史纲要(下)》第一单元“古代文明的产生与发展”中有关文明的论述呈现出清晰的逻辑关系。从文明的发展阶段来看,表现为早期文明和非早期发展,对应本单元下设的两课时。在早期文明发展中,教材文本呈现出多种文明的表征,以此彰显学界研究现状,对比不同的观点和认识。引导学生认知对于同一历史问题存在不同的判断标准。在非早期文明发展阶段的表征体现为帝国的形成与文明的交流。本单元与第三单元“走向整体的世界”相呼应,呈现出整个世界史形成的脉络,作为世界史的历史由此而来。这样一来,从文明的视角重新审视后,单课、课与课、单元之间的序列感跃然纸上。最后是挖掘教材文本表达深藏的弦外之音,从表层意思看到背后深层的意味。统编教材篇幅有限,但内容庞杂。因此,许多言外之意无法直截了当的表于文字。在《中外历史纲要(上)》第十八课“挽救民族危亡的斗争”第二子目关于义和团的评价中这样写到,“义和团运动具有强烈的反帝爱国倾向,也存在明显的盲目排外行为”。单看文本是一组并列关系的表述,但结合上下文仔细品读后不难发现,编者更重在行为。当教师领会到编者的深藏意味后,便可以通过教学向学生传达辩证看待历史问题的史学思想方法。而这种辩证不是简单的两分法,是在把握历史发展的主要趋势的基础之上进行辩证的评价。

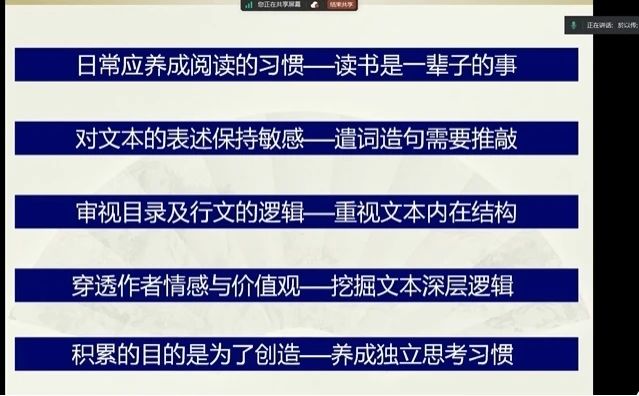

於老师列举了一系列初高中教材的原文课例,同各位老师一一解读教材文本背后的微言大义,归纳了文本解读的突破路径,要注意联系比较单元标题、单元导言、课的标题、课的引言、目的标题、课文正文以及教科书中的各类栏目。进而实现教材文本内容认知和使用的突破,把握教学内容主旨。在《中外历史纲要(上)》第二十三课“从局部抗战到全面抗战”第三子目的史料阅读部分,引用了《拉贝日记》来讲述南京大屠杀。这段史料隐含着编者史料实证的用意。拉贝的记载作为外方史料与教材正文内容互证,形成证据链,使学生在学习过程中领会史料实证的史学思想方法。文本解读并非一日之功,这需要在长期的教学过程中不断积累经验。於老师还分享了文本解读的日常训练方法:一、日常养成阅读的习惯,能够读懂教科书的内容,很大程度上不能只满足于读教材和读课本,而是从学生学习历史的视角深度研读。二、对文本的表述保持敏感。作为材料的文本都有全外之音背后意蕴。三、审视目录及行文的逻辑,重视文本内在结构,建构到重构是学习的方法也是学习的目标。四、穿透作者情感与价值观,挖掘文本的深层逻辑,史实逻辑与情感逻辑的把握尽管很难但很重要。五、养成独立思考习惯,历史教学一定理性思考十分突出的活动。

在短短一个多小时的时间里,於以传老师为我们提供了一场精神盛宴,提醒我们要避免踢开教材闹革命的不良习惯。用详实的案例引发我们思考,如何通过文本解读来聚焦教材的核心观点,把握内容主旨,进而传达史学思想方法,达成落实历史学科核心素养的教学目标。同时,也为日后的历史教学提出更高的要求,希望教师能够在教学过程中建立教学模型,引导学生逐步掌握解释历史的思维方法,明确教学内容和评价内容的边界,提高课堂教学效能。

在於老师精彩的讲座结束之后进入学员提问环节。学员们针对本次讲座的主题并结合日常教学实践活动,与於老师进行热烈交流。安世皓老师结合自身的教学实践,以选必二第一课为例,从文本角度的角度对教材重新解读。她指出,纲要和选必在谈到国家诞生这一问题的表述看似一样,但仔细对比后不难发现教学重点截然不同的。纲要是从整体历史发展的角度出发,而选必更强调从经济与社会生活的角度研习历史。这也紧扣了纲要和选必不同的侧重点,体会编者意图。戴骋皓老师则将初高中教材对于“亚非拉民族民主运动的高涨”这一主题的教材文本对比,从单元标题立意和初中教材的课程内容设置等方面,谈了初高中教学的贯通与进阶的特征。最后,市级课题主持人郝海萍发言,她对於老师所提出的文本解读日常训练方法感悟颇深。她认为高中历史教师需要养成阅读习惯,读精读通文本,保持对教材文句段落的敏感度。领悟作者情感和价值观,把握教材内在逻辑也是至关重要。选必教材包罗万象,对应著作的选取更是体现教师深厚的阅读功力。

历史是基于史料证据和视角视野的解释。随着新材料的出现和新视角的认识,我们对于历史的认识和分析也在不断变化。通过本次线上研讨,所有高地学员对于统编教材背景下的文本解读和教材分析有了更深刻的体会,从教材文本解读出发,领悟编者深层次用意,提炼教学核心观点,以跨单元的统整实现知识的结构化,明确学科核心素养的达成目标,突破现阶段教学瓶颈,在润物无声中落实史学思想方法的培育。