“双新”背景下,如何破解教科书变化带来的教学难题?寒假伊始,复兴高级中学历史组全体教师就积极参加了上海市高中历史德育实训基地与青浦、普陀、虹口等历史学科高地于2023年1月18日上午联合举办的假期培训线上活动。针对高中历史选择性必修三“战争与文化碰撞”的主题进行认真的学习研讨。活动中,大家聆听了复旦大学法学院赵立行教授进行的题为“拿破仑战争后欧洲文化的重构”专题讲座,并进行了积极交流,学习活动持续了两个半小时。

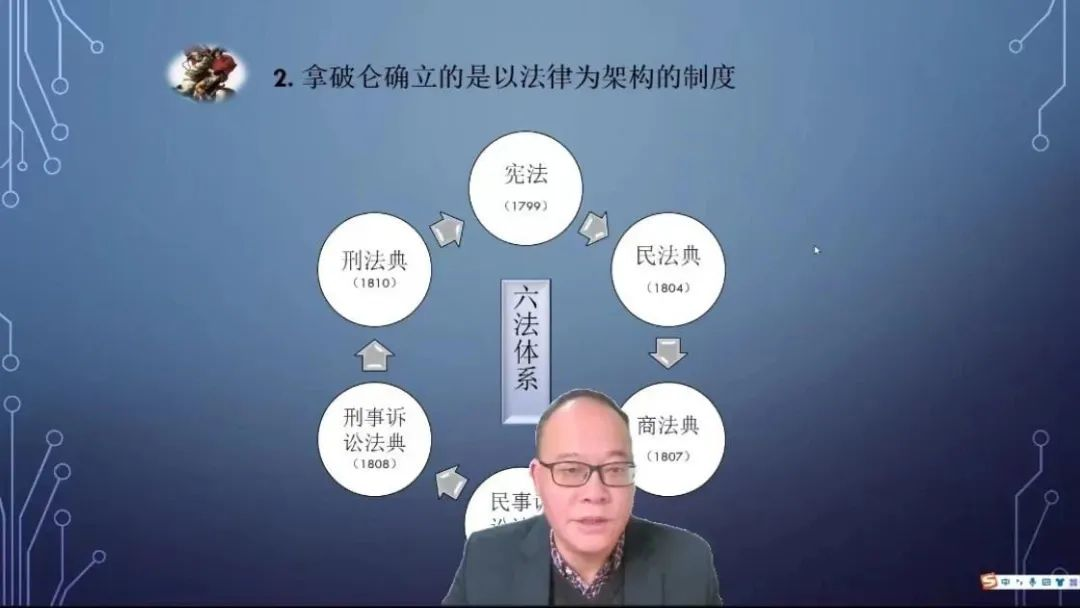

赵立行教授首先从“拿破仑战争确立了什么制度?”这一问题展开讲解。一波三折的法国大革命至拿破仑战争时期确立了近代资产阶级制度,确立了之后向欧洲推广的文化要素。从历史连续性角度来看,拿破仑是法国启蒙思想家的“弟子”,是资产阶级革命队伍中的一份子。经历动荡之后,拿破仑在法国确立了相对稳定的资本主义制度,初衷不是为引起混乱的革命者辩护,而是矛头直指革命的根源即封建制度本身,是宫廷酿成了大革命。与此前的革命者相对照,拿破仑时期,雅各宾派汹涌澎湃的革命激情消退,拿破仑认为秩序与正义是制度本身的核心要义,应当克服过度的革命狂热,在理性与现实而非理论与浪漫基础上建立制度,以法律确立制度。因此,拿破仑构建了近代意义上的六法体系,以影响最大、标志性最强的民法为核心,《法国民法典》的颁布开创了自由资本主义民法的新纪元,事实上成为了拿破仑留给欧洲乃至全世界最重要的遗产,其中蕴含公民平等、私有财产不可侵犯、宗教自由等现代性要素,提供了现代社会的基本法则。

接着,赵立行教授从“拿破仑为什么要发动战争?制度的传播为何要通过战争形式?”这一很有趣的问题展开分析。在他看来,一方面,出于对抗欧洲大陆国家的需要,法国大革命从一开始就不是内部革命,革命与反革命的较量不仅影响法国,拿破仑与反法同盟的斗争也深远影响欧洲格局。另一方面,也有出于制约英国欧洲均势政策的考量,从制度与文化而言,英国虽率先完成资产阶级革命,但出于欧洲大陆平衡的利益诉求,加入欧洲封建王朝联盟对抗法国成为了英国遏制欧洲大陆出现强国的长期政策,远征俄国也与俄国突破大陆封锁政策有关,拿破仑战争便是对这一政策的突破与因应。

最后,赵立行教授又提出一个发人深省的问题:“拿破仑战争剩下了什么?”他抽丝剥茧式地解读了拿破仑战争如何影响战后欧洲文化格局。拿破仑战争最终节节败退,从军事甚至是政治表面来看,拿破仑失败了,他本人还两次被流放。但战争过程中对欧洲文化格局产生了持续影响。其一,拿破仑不是思想家,而是思想的实践者。拿破仑的自觉“从长远来看,刀枪总是被思想战胜的”伴随着战争摧毁了各地的旧制度,终结了欧洲封建制度的堡垒神圣罗马帝国,颁布法律废除贵族特权,为欧洲资本主义发展创造条件,给法国资产阶级社会在欧洲大陆上创造一个符合时代要求的适当环境。其二,拿破仑战争输出了法国的制度,手段上通过战争野蛮方式进行,备受批判,效果上却给欧洲带来了文明:《法国民法典》的推行,不仅在征服地区推广法律,更在当地确立了新制度。欧洲诸国在政治、经济与社会各方面更接近资本主义的法国,如建立资本主义制度、妇女地位提高、贯彻现代国家的各项原则,当今欧洲大陆国家的民法在不同程度上受《法国民法典》的影响。其三,拿破仑战争也激发了战后欧洲各地民主运动,启蒙思想和法国大革命所确立的思想不断向欧洲各地渗透,战争使得不同文化和制度相互交融。然而,战争以粗暴的方式中断了很多国家的传统,摧枯拉朽的文化侵略使战后民族主义成为时代潮流。德国浪漫主义的风头超越了法国理性主义,战争对民族特性的破坏引发了许多知识分子的不满,德意志等地区因此进入了民族主义的建构阶段。

教师们就教科书对拿破仑战争的侧重点与历史逻辑之间的关联性理解与赵教授进行了对话。从思想、制度、意识等历史视角看,拿破仑战争提供了资本主义制度的意义,拿破仑战争重构了欧洲的文化新格局。这种影响力在大革命沉寂之后,依然具备巨大的适应性,具备了持续对外传播、改造欧洲社会的可能性;从时空领域观察,拿破仑战争使社会立法成果不仅局限在法国,且在历史长河中对欧洲乃至世界文化有多重的整体的影响;从制度的合理性和民族传统、民族精神关系的视角看,拿破仑战争也有很多值得深究的方面。

赵立行教授讲课语言简练,表达到位,有形象描述,有思想者的沉思,时时自然洒落幽默语句,从研讨内容到讲授方法都让听者十分过瘾,教研组全体教师普遍感受到寒假第一次精神大餐的魅力,也提醒了历史教师关注选择性必修教材的内容,都十分期待类似这样的学习研讨。

撰稿:顾超平

审核:付文治、刘维英