4月3日,复旦大学举行“国优计划”启动仪式暨“一流大学的责任:培养面向未来的教师”学术研讨会。我校成为复旦大学“国优计划”意向合作学校,将为培养更多优秀教师贡献更大力量。

以下为报道原文

复旦大学启动“国家优秀中小学教师培养计划”(下文简称“国优计划”),面向未来,培养中小学教师。今天(4月3日)上午,复旦大学举行“国优计划”启动仪式暨“一流大学的责任:培养面向未来的教师”学术研讨会。

复旦大学党委书记裘新、教育部教师工作司司长俞伟跃、上海市教育委员会副主任叶霖霖出席并致辞。会议由复旦大学副校长汪源源主持。研究生院作题为《厚植复旦沃土,培养具有未来胜任力的优秀中小学教师》的主旨报告。

裘新表示,由一流大学承担部分中小学教师骨干的培养输送任务,可以更好地将科学精神、创新意识、研究能力等内容融入基础教育,是师范教育的有益补充。复旦有幸作为首批承担培养任务的试点高校,深感责任重大、使命光荣。学校将以“强教必先强师”的使命感,发挥高水平基础学科优势,制定高标准人才培养方案,凝聚高素质教学团队,配置高质量教育资源,全力服务基础教育师资队伍高质量发展,为教育强国建设做贡献。

俞伟跃表示,希望复旦大学能够整合优势资源,立足“国优计划”对基础教育改革和拔尖人才培养的重大意义,扛起一流大学责任,打造“国优计划”示范品牌;强化统筹协调,构建协同育人共同体,与地方教育行政部门和优质中小学探索出一条“育才、引才、留才、用才”的全链条式人才培养体系;引导学生弘扬教育家精神,锤炼立德树人本领,让优秀学子未来投身到教育强国建设事业中,能够成为“经师”与“人师”统一的“大先生”。

叶霖霖表示,上海市教委将全力支持并落实好“国优计划”,为2035年教育强国的建设提供更有质量、更高素质的优势队伍;全力支持复旦大学在内的“双一流”学校,培养好“国优计划”学子,让一批优秀的人进入教师队伍,让优秀的学生通过“国优计划”成为更优秀的人;通过畅通从教服务的就业通道,搭建教师招聘的平台,做好“国优计划”优秀人才的引进工作,为学生发挥才能提供平台。

首批73人入选复旦“国优计划”

2023年起,国家支持“双一流”建设高校为代表的高水平高校选拔专业成绩优秀且乐教适教的学生作为“国优计划”研究生,在强化学科专业课程学习的同时,系统学习教师教育模块课程(含参加教育实践),为中小学输送一批教育情怀深厚、专业素养卓越、教学基本功扎实的优秀教师。

作为首批试点的30所高校之一,复旦积极响应“国优计划”,本着“强教必先强师”的使命感推进计划建设,把推进中国特色教师教育体系建设纳入到学校世界一流大学建设的总体规划。

入选“国优计划”的研究生需要首先获得理工科院系的推免资格,通过由相关学科、教育学、基础教育名校校长组成的专家团队考核,方可获得相关理工科院系的“国优计划”的录取。同时,学生需要在高质量达成理学硕士、博士毕业学位要求的同时,修读26个学分的教育学课程和实习实践。

2023年秋季起,复旦先行从优势学科院系:数学科学学院、物理学系、化学系、生命科学学院、大气与海洋科学系和高等教育研究所等6个院系开展试点,首批录取53名推免生,“双一流”建设高校生源占比98%;从9个院系和科研机构二次遴选录取20名在读研究生,首批录取优秀生源共计73名,在试点高校中名列前茅。

实施“国优计划”,复旦怎么做?

聚焦“教师胜任力”,复旦提出“国优计划”培养目标,即为国家培养师德高尚、学识博通、专业精深、钟情教育事业、兼具家国情怀和国际视野的新时代学习型、研究型教师。

把“国优计划”的研究生培养作为学校探索学科交叉协同培养高质量应用型人才的试点,复旦开展了系统的设计和培养创新;包括建设指向未来教师胜任力提升的课程体系,为“迁移而教”的教学方式,致力于“无缝衔接”的职业准备等一系列创新举措。

学生可以通过以校内和校外相结合的“做中学”实践教学体系,提高未来教师引领学生进行深度学习、在真实情景中运用科学思维提出和解决问题的能力;通过校内组织的教学设计比赛,以赛促学,引导未来教师自主研究课程标准和教材建设;此外,学校还要求在学生实习实践过程中,必须完成一门相关学科大学本科课程的助教工作,同时也需在基础教育名校进行一学期以上的教学实践,期间实行双导师制。

下一步,学校将与长三角地区的市区教育局开展合作,探索建立“国优计划”研究生订单式培养制度,共同探索高校与区域共同推进教师教育职前职后一体化建设的制度和机制,从而为构筑基础学科拔尖创新人才自主培养体系奠定基础。同时,学校也将探索建设“大中小学科学教育一体化研究中心”,为基础教育的科学教育的课程开发、教学创新和评价改革提供扎实基础。同时,将这些成果辐射基础教育学校和教师学习,为创设一个更好的科学教育研究和人才培养生态提供“复旦样板”。

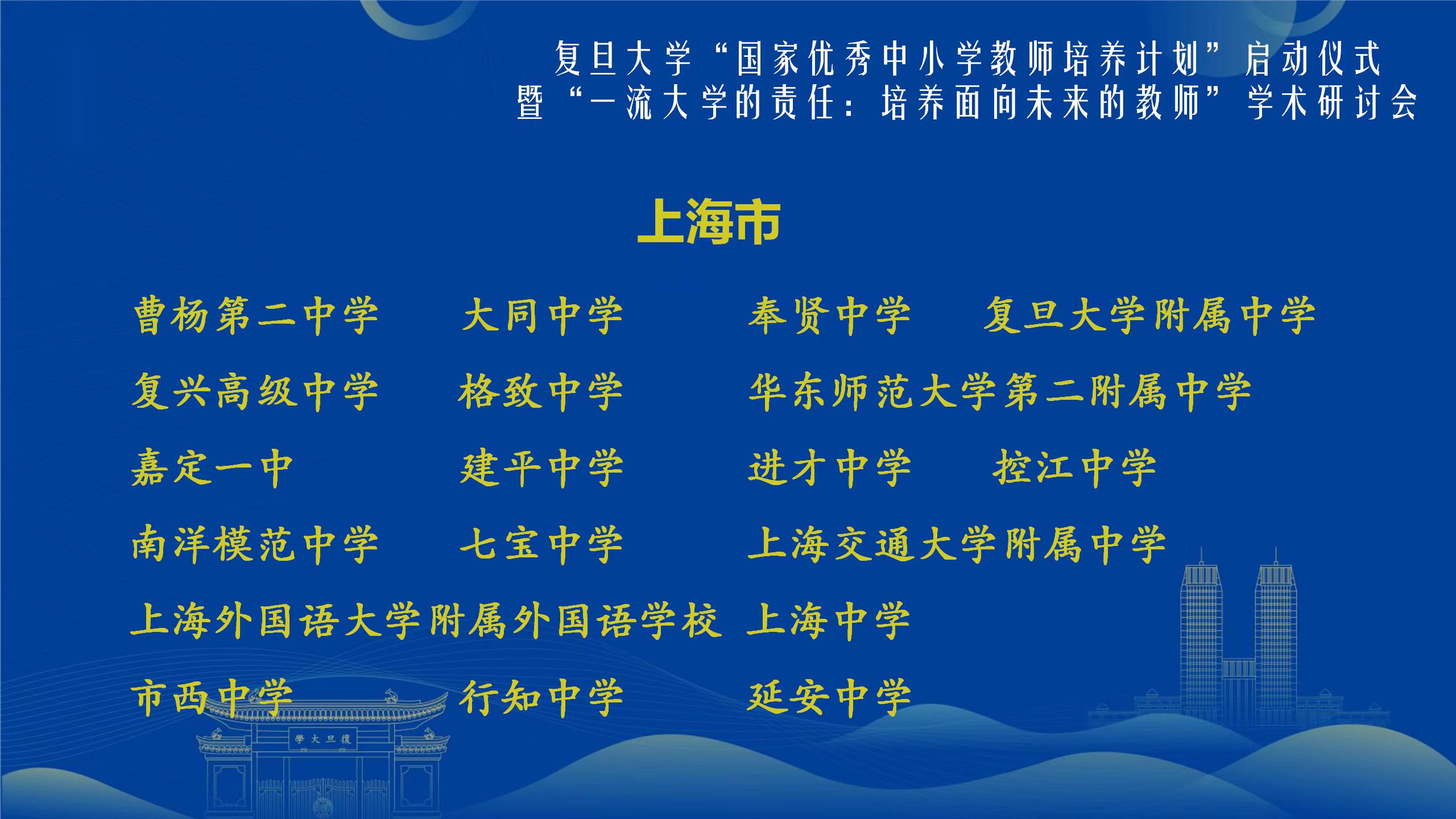

启动仪式上,53所全国知名重点中学成为复旦大学“国优计划”意向合作学校。相关中学相关负责人担任复旦大学“国家优秀中小学教师培养计划”咨询委员会委员。东北师范大学附属中学校长邵志豪、上海市杨浦区教育局局长何劲松作为复旦“国优计划”咨询委员会委员、区县教育局代表发言。

薪火相传,校友于漪与“国优计划”首批学员,共话教师使命与担当

启动仪式上,人民教育家、复旦大学教育系51届校友于漪先生视频致辞。如今已是鲐背之年的她躬身在教育第一线。在她看来,母校复旦实施“国优计划”,是把为基础教育培养高素质的理科教师和推进中国特色教师教育,放入到世界一流大学总体建设的蓝图之中加以建设,有着“强国先强教,强教先强师”的战略胸怀、舍我其谁的责任担当和对基础教育的挚爱深情。

以个人经历,她寄语“国优计划”入选研究生:“一个人狭小的心灵装进了学生、教育,装进了国家、民族,装进了世界,就有了一个宏大的宇宙,为党育人、为国育才就有源源不断的内驱动力,面对‘卡脖子’等技术困境,高质量的理科教师,对此要有切肤之痛,要继承和弘扬前辈科学家的赤诚报国精神。”

接续传递,“国优计划”首批学员,复旦大学环境科学与工程系2021级硕士研究生洪文杰在完成环境专业课程学习和学位论文撰写后,将用一年时间通过“国优计划”系统学习教育学理论和实践方法。

在“国优计划”中,他不仅遇到了志同道合的伙伴,也在教育学课程中,了解课程改革的新趋势,学习课程与教学理论,并将学科专业知识与教学理论、教学方法结合,设计教案。“通过课程实践,我也逐渐清晰,新时代教师需要具有卓越的专业素养和扎实的教学基本功,接得住学生的问题,激得起学生的兴趣,种得下科学的种子。”

三大平行论坛,聚集一流大学的责任:培养面向未来的教师

启动仪式后,“一流大学的责任:培养面向未来的教师”专题圆桌论坛召开。

围绕大学服务区域基础教育发展的路径、大中小一体化的自主人才培养体系建设、素养导向的课程改革与教师胜任力提升三大主题,来自上海、长三角城市、区县教育局和教育学院,复旦“国优计划”意向合作学校、“国优计划”相关院系及基础教育集团相关负责人,碰撞思想、相互启迪,为各方更好落实“国优计划”、更好探索大中小协同育人之路,贡献真知灼见。

如何通过高校与中学的紧密合作,提升中学教育质量、培养中学教师人才?

中学教师队伍的建设很大程度上影响着中国教育的未来,中学教师的理念、思路、专业性也将深刻影响着一代代青少年。因此,“国优计划”的推出,是高校力量辐射区域基础教育的新路径,让未来有意向进入中学教师队伍的“国优计划”学员,在研究生高年级阶段,提前走进意向中学进行实习;通过大学教授走进中学校园、开设系列化通识网络课程、建设寒暑期科学创新研究项目等方式,帮助中学生开拓眼界,提前感知大学氛围,明确未来学习和职业生涯方向所在,与会代表希望,高校能够秉持“彼岸思维”,帮助中学生们看到“做题”背后更大的学科世界,让他们保有持续的学科成长力。

面对人工智能与新技术的挑战,不少中学相关负责人认为,信息获取和加工能力、推理和论证能力、科学探究和思维建模能力、批判性思维与创新能力以及语言组织和表达能力,是学生需要在课程中需要习得的核心关键能力。

这对教师提出了更高的要求和挑战,在以学为中心为前提,打好教师基本功的基础上,“国优计划”要着重培养,有家国情怀、育人情怀、敬业精神以及创新能力的教师。中小学阶段的科学教育肩负培养青少年科学兴趣、树立科学志向的重要使命,“双一流”高校,雄厚的教学科研实力为基础教育卓越教师的培养提供了丰厚的土壤,能够更好的能弥补教师学科学习深度不足以及教师学习能力的不足,“我们在培养未来10-25年的优秀教师,就是希望让聪明的、有情怀的教师去教出更聪明、更有情怀的一批人”,与会代表说。