语文学习是一个细水长流的过程,作文的教与学更应是体系化的,而非一蹴而就。作文教学在语文教学中的重要性不言而喻,其对学生的表达淬炼与思维训育都起到关键作用。在“双新”的大背景下,建立开放、多样、有序的语文课程体系;在线上教学的特殊时期,开发和利用各方面的课程资源,建立互补互动的资源网络;在重新塑造教师主体与重新发现课堂的时代,邀请名师展开线上作文教学,以信息技术赋能,实现课堂提质增效,这正是我们主动因应变革与机遇的表现。

2022年4月22日下午,复兴高级中学立达学部高考作文备考系列讲座的第二场,邀请了教育部“万人计划”全国名师王伟娟老师在线带领高三同学们从更全备的视角解读高考语文作文。

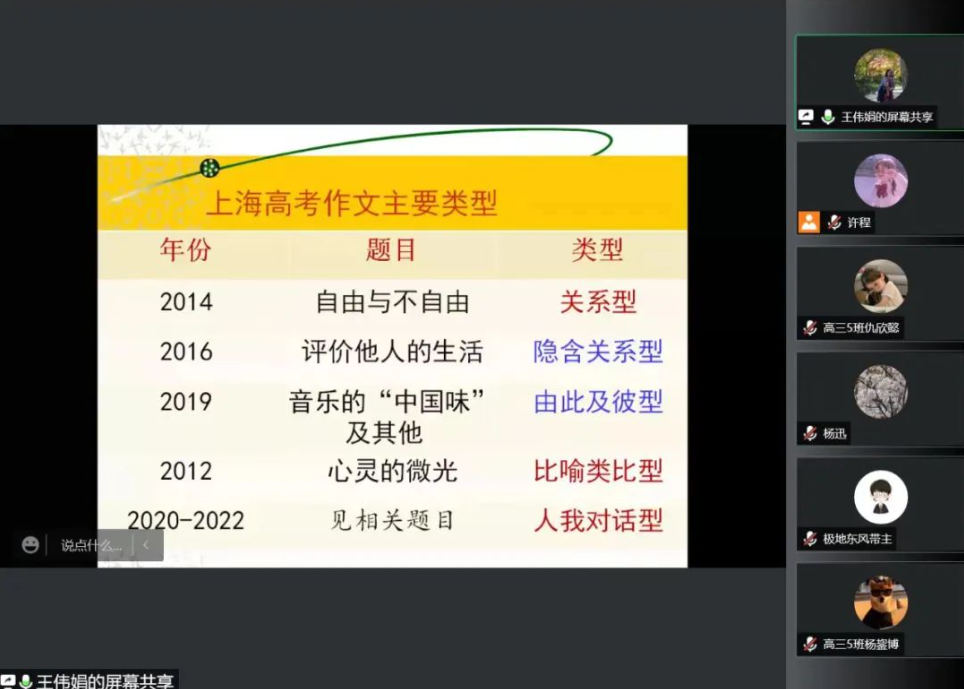

王老师梳理了2012年-2022年春考、高考作文试题,带领学生们关注作文题目中的“语言表述”形式,通过归纳总结,将题目分为“关系型”、“隐含关系型”、“由此及彼型”、“比喻类比型”和“人我对话型”。这一独创性的分类方式,促动了学生的思维活力,构建了新的审题路径。王老师提醒学生们,一切都应从文本出发,既不能丢失题意,也不能仅仅局限于部分浅层的内容,要挖掘整体,寻找“关系”,提升思考和立意,做到搞清“人”说,阐发“己”见,切不可仅证明“人”说,丢失“己”见。一个学生的审题立意能力从何处判断?也许可从文题和层次窥得。

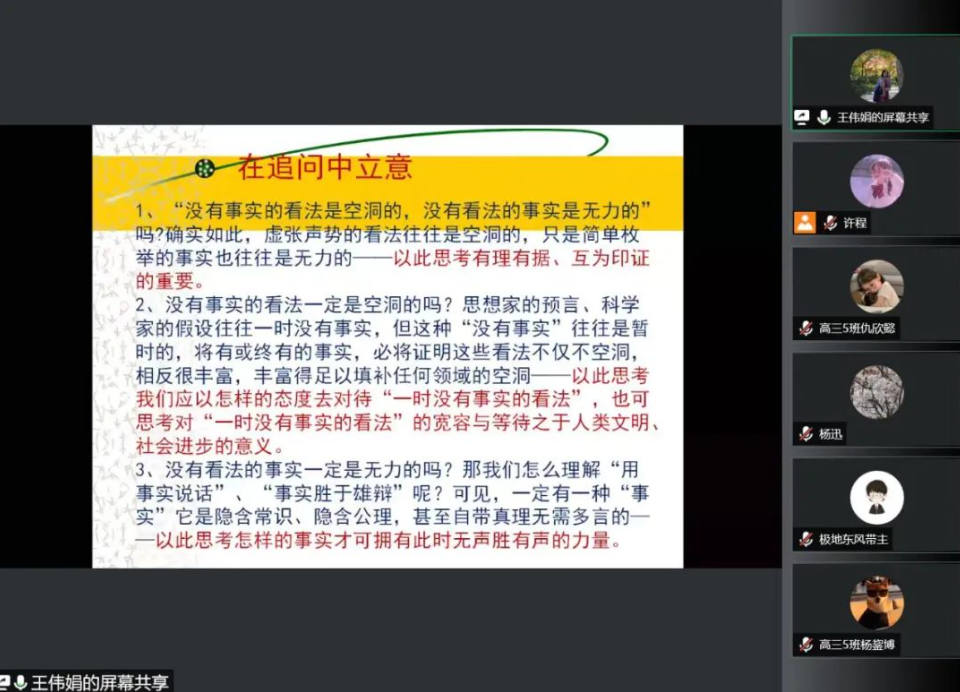

每一道高考作文题都给学生留出了充足的思考空间。王老师提出“以问领起”,并由此实现从审题到立意的过程。王老师以“步入阳光的能力”“没有事实的看法是空洞的,没有看法的事实是无力的”等经典考题为例,循循善诱,不断追问,让学生们切身体会“以问领起”的过程。同学们在这“实战演练”中摸索到了如何“在追问中立意”,如何“以问促思”,最终找到题目中隐含的关系。除此之外,王老师也提示同学们可以反思自己手中的素材,如教材中学过的经典课文等,尝试从素材本身拓宽思路,从而用出素材的真正价值。

王老师提醒学生们在审题思考时,应关注作文材料中多句间的逻辑关系,挖掘隐含的价值判断,警惕片面提取概念。对于已成“定论”的判断,比如“坚持就是胜利”“天生我才必有用”等判断,我们不妨添些条件,作些思辨,也许会有新的认识。高三年级的俞佳瑶、范文萱、凌霄箫、许唯嫣、杨鋆博、施又菁、朱宸颉等同学与王老师展开了一场场思维的交锋,在这两个小时的头脑风暴中,立达学部的高三学子们都收获了思想的力量。

讲座最后,王老师对学生们表达了衷心的祝愿,期盼我校学子在高考中能够旗开得胜,而高三学生们也在讲座的聊天框内表示了对王老师的感谢以及此次满满的收获。

高三学生有话说:

高三3班凌霄箫:王老师的讲座提纲挈领,以历年的高考真题作为切点带领同学们进行再分析与深层次的提炼概括。互动时更是启发同学们联想之前学习过的课文,从新的角度重新认识已有的知识。在审题立意的能力上,王老师亦从文题、层次等展开分析,间或穿插不同的分析角度,使备考期的同学们大有裨益。

高三4班许唯嫣:王老师的讲座内容丰富,把一些具有代表性的作文题目进行了分类解析,有助于同学们更快更好地把握材料与材料之间的联系。从辩证思维的角度开阔思路,通过在追问中立意以及“以问促思”的方法深化主旨,让文章结构更紧凑,脉络更清晰,逻辑更严密。方法简单易懂且实用,令我受益匪浅。

高三8班叶易涵:王老师从作文的类型,方法等方面关于议论文写作进行了整体性的指导,具体地分析了不同作文类型的写作要求,通过讲练互动带领我们进入与材料对话的理想状态。在一系列的追问中启发我们既向内审视也向外张望,需搞清“人”说,阐发“己”见,又避免在证明“人”说中迷失自我。在积累典型题目的同时要学会打通积累,就地取材,对于写作备考有指导性意义。

高三8班朱宸颉:“与大咖面对面”。初闻其名,只觉她是一位不折不扣的“大咖”。但她的人设却一反“大咖”印象,更贴近一位知心的智者——纵使相隔屏幕,无论是她对自己在疫情中感受的分享,还是她对于每位同学亲切的昵称,都拉近了与学生物理上的距离,传达了融融暖意。

真情之外有真知,王老师的教学可谓“干货满满”。王老师独特的讲座形式是与同学进行即时的课堂互动,这不仅维持了学生的注意力,更让师与生仿佛“坐而论道”,于思维的碰撞与引导之中进行传道授业。我也有幸参与其中,跟着王老师一同讨论2009年上海高考的语文作文题。

在王老师的循循善诱之下,我对于高考作文的典型案例不仅有了更系统化的积累,也将“关注句间的逻辑结构”“注意题目中给出的价值判断”这些细节上的“干货”铭记在心。这次讲座让我受益匪浅,也给予我对于语文作文的学习更大的信心。

青年教师有话说:

许程:在作文教学与学生素养呈现出高关联当下,我们要改善和规避过于功利化、技术化、畸重素材的现象,将目力聚焦于形成好文与促进人格发展之间相应相得、同步向好。作为青年教师,在一线教学时我也关注到学生作文中的主要症候,颇为苦恼该如何解决。非常感谢在自身专业成长的道路上,有幸参与了王伟娟老师的在线作文课堂。王老师的讲座以独创性的分类方式、“以问促思”的思考路径、辩证思考的头脑风暴让我深受启发,同时她与学生之间的提问、追问、共鸣和理答的过程也让我开始反思自己日常的教学过程。教师作为引导者,应重在思维触点、美学文化视野、认知方法论等的指导点拨,重在培养淬炼学生的思维品质、丰富充实学生的文化经验,这也正是核心素养培育的应有之义和教师的责任担当吧!

撰稿:许程

审核:杨迅