2023年5月16日下午,虹口区历史学科高地举办了以“回归历史逻辑,关注核心史料”为主题的课堂教学深度研修活动,高地学员和区内历史老师纷纷到场参加此次教学研讨活动。

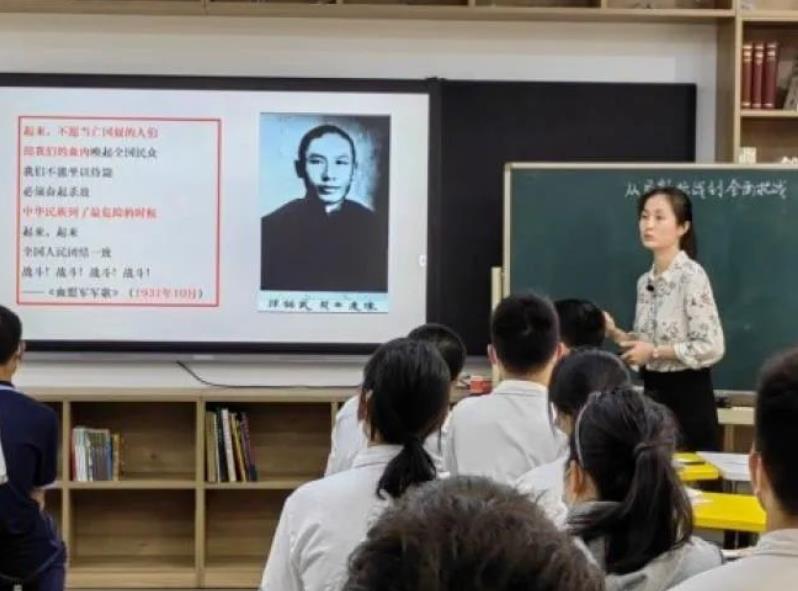

本次活动的第一个部分是由高地学员、一附中青年教师潘婧老师进行教学展示。展示课为《中外历史纲要》上册“第23课 从局部抗战到全面抗战”。潘老师通过单元备课,对教材内容进行解构和重构,以解读材料能力为突破口,呈现了精彩一节常态课。教学主旨清晰:面对日益严重的民族危机,国共两党适时调整内外政策,最终在抗日民族统一战线的感召下汇入全民族抗战的洪流。此次公开课也展现了一附中高一学生良好的精神风貌。

教学展示结束后,潘婧老师进行了简单的说课,着重阐述了本课的教学设计思路和在备课过程中所思所想。随后,在区教研员阮清老师的组织之下,各校老师就本节课展开了热烈的讨论。一附中向胜翔老师作为组内老师发言,对本课的教学设计思路进行补充说明,他尤其谈到了教师的专业性对教学的重要意义,只有做到最大程度的求真才能充分弘扬学科价值。高地学员上外附中的林镇国老师在肯定了本课史料选取丰富、历史逻辑清晰的基础之上,提出可结合学生既有的知识储备进行教学活动的展开,比如《义勇军进行曲》在中国到国外的流变传唱,都说明了中华民族那一段峥嵘岁月的历史意义,还提出应当利用虹口丰富的历史文化资源提升学生学习兴趣,就此也谈到了自己已经立项的课题研究,希望有志于此的老师积极参与这一课题的研究。高地学员上财北郊的安世皓老师就潘老师教学资料选取的问题提出了自己的看法,她结合自己以前开设公开课的经验和教训,希望青年教师在教学选材方面要有敏锐的方向性和抉择力,千万不可随意。徐志宏老师就史料来源给出了更为专业建议,多角度的史料选取会更好地呈现主题,尤其是结合自己搜索的地图,认为日本侵略者一方的地图和部分军方往来文件可以为学生素养能力的发展提供广阔的空间。

高地主持人付文治老师从初高中历史教学衔接和核心素养落实的角度,对本课的教学进行了点评和指导,提出要在高中教学中呈现出与初中学习不同的能力增长点。如果从相关单元整体看,“九一八事变”后,以、中共、国民党为代表的中华民族出现了历史性变化,从阶级斗争走向民族国家视角的变化,体现了中国社会主要矛盾变化,反映了中国共产党的重要历史作用,需要抓住“局部”和“全部”来做文章,充分理解与初中两课内容的联系与区别,在对教科书第三子目的处理应当小心,这一内容在教学中究竟居于何种地位值得思量,不可化解在一些背景资料中。付老师特别谈到一定要深挖历史内在联系,“九一八事变”后就出现了“一致抗日”的强烈呼声,为何到“华北事变”后形成全国性诉求?从这个意义上来讲,日本侵华不仅仅是作为本课的背景关联,更可能是我们激发学生思考中华民族最终走向成熟、走向现代的内在历史逻辑的沃土,以往讲述这些侵华事件存在不当之处,要在“双新”之下充分研究文本内涵,做出真正的教学改革,防止新瓶装老酒。

最后,阮清老师总结发言,她提出,作为疫情结束后的第一次线下教研活动,本次活动为区内老师提供了一个交流讨论的平台。青年老师要利用公开展示课的机会不断提升自己的业务水平。在“双新”改革不断推进的今天,如何更新教学方式和理念,如何在中国近现代史的教学中进行更为合适的历史教育是每一个历史老师需要探索和思考的话题。

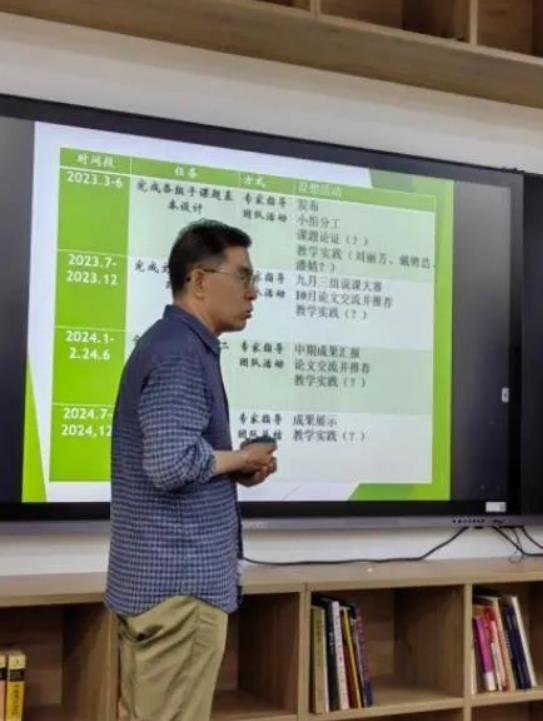

本次活动的第二个部分是高地申报课题专门会议。由付文治老师介绍高地《基于核心素养目标进阶的中学历史教学实践研究》课题的相关内容和工作布置。首先,付老师以自身的经历介绍申报高地和课题研究的重要性。希望借此机会为虹口区一些新进优秀教师搭建更好舞台,扩大虹口历史教学在“双新”背景下的影响力、发展力。其次,付老师对高地立项课题进行全面阐述,对课题立项的原因、意义、条件、关键点和创新之处、研究路径、研究方法等进行了全面说明,并结合原来基地的成果和经验要求大家合作高质量完成高地课题。本课题从“双新”研究出发,大幅度提升教师专业素养,为中学历史教学提供借鉴,通过对课标、教材、教情、学情多方面深入研讨,在学生年龄、年级、学段与不同的教学内容变化中,通过使用进阶理论指导教育教学,大幅度提升教师教学能力和历史教学效果,特别是学生创新能力从进阶起点到进阶高点的提升,达到六个实现:教材内容向教学内容的重整;实现教材结构向学习结构的重整;实现时空线索与历史脉络整合;实现教材主线与阶段特征整合;实现教材栏目与深度探究学习整合;实现专家理念与个人教学策略整合。从现有条件来看,针对统编历史教材,我们业已形成了有效的研学路径:从课标研究到课程研究;从高中课标教材到初中课标教材的衔接,从单元内容重整到单课内容重整形成梯层行进模式,这大大提高了教研组备课组的效率和效果,为一线历史教师的日常教学提供有效抓手。我们业已形成的授课经验更应该发扬光大:依据关键问题整合教学内容;内容组织渗透探究式学习;教师讲述与学生自主学习相结合;以单元优化教学设计。在付老师的示范之下,高地学员通过对于历史学科核心素养、课程标准、课程体系等相关文本的比较阅读,加深对于本课题的认知和了解。

最后,付老师将本期课题进行阶段性的任务划分和成员分组,三个小组的负责老师也分别对下阶段课题研究任务安排进行讨论和布置。高地内各位学员针对《基于核心素养目标进阶的中学历史教学实践研究》这一课题所涉及到的初高中衔接、纲要上下教材内容的重整;选必三本与纲要上下的重整等相关内容展开热烈的探讨,在讨论中明确深化对于核心概念的了解和认知,提高了在之后的实践中更好地完成相关任务的信心。

本次活动引发了学员们更多的思考,并表示要将此内化进日常的工作教学之中,实现自身能力的提高的跨越。陆文静这样说:本课设计思路以单元为起点,也考虑到下一课内容,所以将重点定为抗日民族统一战线的形成,难点为从局部抗战步入全面抗战的历史抉择,这体现的是单课与单元的“通”。同时,从结构板书的呈现来看,潘老师也试图打通中国与世界的关联,引导学生在更宏大的视野下认识到中国局势的变化与世界形势息息相关。在本堂课中极力呈现在从局部抗战到全面抗战的过程中,每个人的观点与立场,试图让学生看到真实的历史,这是一种“求真”精神的体现,结合丰富的史料与线索清晰的结构板书,主题中的“回归历史逻辑”得以很好的体现。主题中的另一句话是“关注核心史料”,这是我有所疑惑之处。在未听课之前,看到此句话,我以为潘老师是拟选取典型史料或书中的主要史料解读或应用,但从实际的课堂实施看,似乎“核心史料”的内涵是多派别、多立场、多种类型的史料,是通过对于史料的研读形成历史解释,从而达到教学目标。同时,也看到了本课的学案,潘老师在课中设置了三个任务,让学生借由史料的研读深化对时局变迁的认识。就个人而言,三个任务的解决,形式有些单一,多是教师主导,学生回答问题。根据华一学生的特点,我认为可以在第一个任务中由教师示范或主导,后面两个任务可以放手以小组的形式让学生来讨论回答,不仅课堂气氛会相对活跃,同时也是创造情境引发学生思考的体现,再者学生本身也是小组落座,这一讨论方式有可行性。

周梦麟老师这样说:通过中共抗日、国民党蒋介石日记、国联调查团报告书等不同立场、阶级的史料,为大家呈现初1931-1937年段,中国是如何从局部抗日步入全面抗日的历史抉择,与“回归历史逻辑,关注核心史料”的主题活动相映衬。付文治老师在课后的点评令人印象更为深刻。付老师提出如何将高中教学与初中教学形成差异不同,令学生耳目一新。从高初中教材差异:高中教材多了日本在华暴行这一内容。我们该如何处理。而华北事变成为撬动整个抗日格局的关键一环,将中日军事危机推向政治危机,并改变了中华民族对日本态度立场,我们该如何重新整合材料,付老师为大家提供了一些新的想法与理念。潘老师精彩的演绎为大家提供了如何运用史料,帮助学生形成历史逻辑的借鉴。付老师精彩的点评为大家提供了更为广阔的视角和史料运用的思考窗口。

江山老师说:潘老师对《从局部抗战到全面抗战》这一课进行了改造,详述“局部抗战”这一子目,将“日军的侵华暴行”这一子目与课后作业相结合,满足了课堂用时的分配。在运用课本材料的同时,补充了很多世界背景,呈现了一个对高一学生来说更为全面立体的历史世界。通过带领学生进行多角度的历史解释,培养学生对历史逻辑的认识,紧扣主题“回归历史逻辑,关注核心史料”。从导入到板书到作业,都可以看出潘老师的精心设计、别出心裁。之后的交流中,付老师的点评同样精彩:他从初高中教材衔接的角度出发,指出本课与初中教科书中相应内容的一大区别即在于“日军的侵华暴行”这一子目,这一子目由于其残酷性而未在初中教科书中出现。那么在高中课堂的教学中,如何将其与自身课程设计相结合,是一大挑战。

吴美玲老师说:首先,一节课上的好,教师能够做到前后的起承转合、前后呼应,以及上课当中的每个环节的无痕过渡都不是一件容易的事情,需要教师花费大量的精力去理清楚自己的思路,去设计每一环节的过渡词,这也是我需要着重学习的。潘老师开篇用歌词,结尾对其进行呼应就做到了这一点,有老师在点评中也提到,我们甚至也可以用一首歌曲来串本节课也完全可行,这都是做到起承转合、前后呼应的典范,值得学习。其次,就是教师对史料的选取,本节课我们看到了潘老师给出了大量的不同角度的史料,包括蒋介石日记包括国联等等,这都体现了潘老师的教学目标中对于“学生习得运用多角度史料进行历史解释的能力”的落实,值得学习;最后,就是潘老师在对于本课教材的子目的处理问题,对于日军的罪行部分,潘老师一个是将它放在了学生的课后作业中,一个也是想要在下节课讲全民族抗战内容时再来讲解本部分,我觉得这点是我要向潘老师学习的,我们一直强调大概念、大单元教学、强调我们要立足课标,将教材内容打散重构,但是我一直都没有真正实践过,上课还是追求面面俱到,生怕那部分没有讲到,其实大可不必,潘老师为我们做了一个良好的示范。付老师在后半部分进行的课题的说明与阐述,其实就是给我们展示了一个大课题如何去做的过程,过程中的每一步如何走,如何进行其实是我们可以模仿和迁移的。付老师站在他的高度看到了一个区的老师如何脱颖而出,我从中学到的是我应该如何提升自己的能力,如何一步步踏实的完成各项内容。具体的课题内容我觉得我还需要进行后续的进行过程中的吸收与学习,在本部分就不一一阐述了。

沈骏老师这样说:基于历史时空与单元结构,回归历史逻辑,将历史人物置于特定历史时空进行多视角分析与解释,以求全面还原历史事件的真实性与复杂性。潘老师在教学设计和备课环节,通过选择与教学主旨相关的侵华暴行,化繁为简,强干弱枝,巧妙处理教学课时与教学内容相矛盾的的问题。此外,潘老师充分挖掘教材资料,通过教材栏目、作业设计等方式引导学生在从模仿到迁移的过程。《基于核心素养目标进阶的中学历史教学实践研究》作为历史学科高地全体成员共同研究的课题,在付老师的带领下,我对核心素养目标进阶的新概念有了新的理解和认识。在今后的日子里,我将和小组成员一起从课程标准进阶、课本内容进阶、初高中衔接教学策略进阶、必修教材与选修教材的进阶等方面开展课题研究与教学实践,力争做出自己应有的贡献。

撰稿:付文治