为传承红色基因,弘扬爱国主义精神,深化青少年对党和国家的忠诚与热爱,为新时代国防教育事业贡献力量,在上海市教育委员会、中共上海市委宣传部、上海警备区政治工作局的组织带领下,复旦大学附属复兴中学陈姝含、俞禹成同学参与了第十三届高中阶段学生“走近边防线 祖国边疆行”国防教育活动。

8月18日,全体营员于东方绿舟参与了出征仪式,认真聆听刘伟副主任等领导的重要讲话,深受鼓舞与感动。

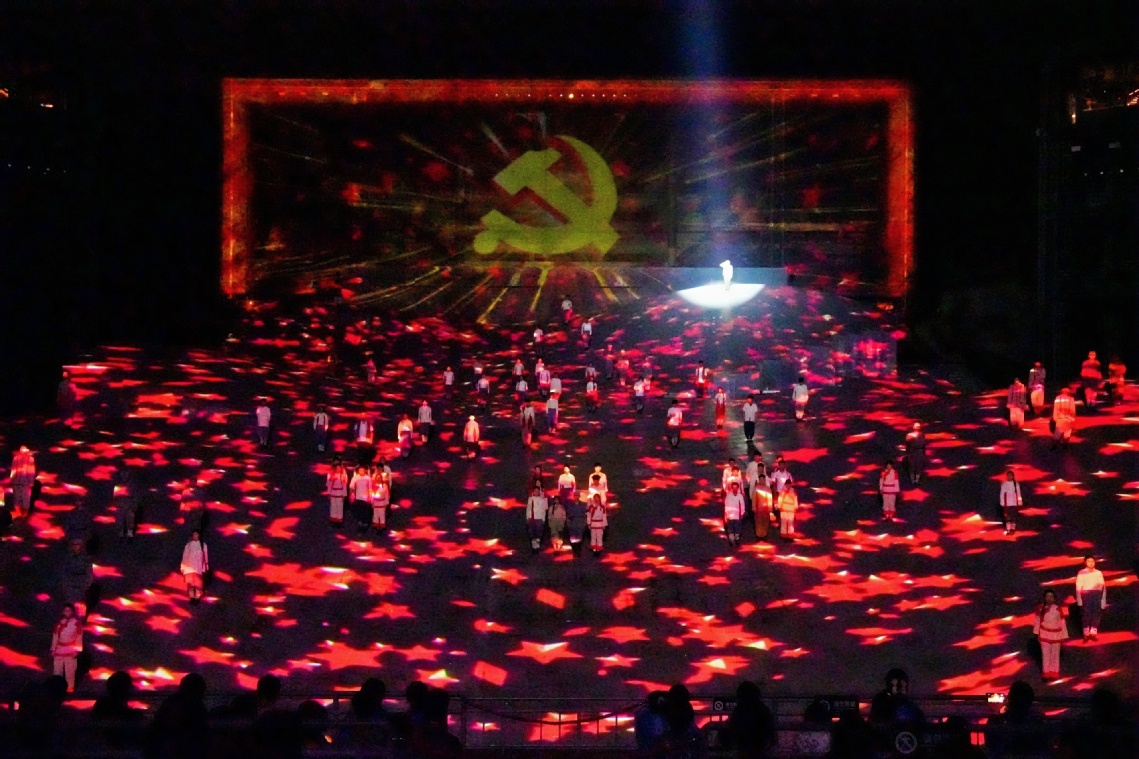

8月20日,营员们赴武乡开展了第一天的国防教育。八路军太行纪念馆里肃穆陈列的步枪、军号与家书,王家峪八路军总部旧址中略显简朴的指挥所,《太行山上》实景剧中炮火连天的沉浸体验给同学们留下了深刻的印象。在武乡,同学们读懂了什么叫“山山埋忠骨,岭岭皆丰碑”。

8月21日,营员们奔赴左权。左权将军纪念馆记录了一位铁血将领的报国生涯与家国情怀;夜晚集体观看经典电影《地道战》,大家在黑白光影中体会到了人民战争的无穷智慧。

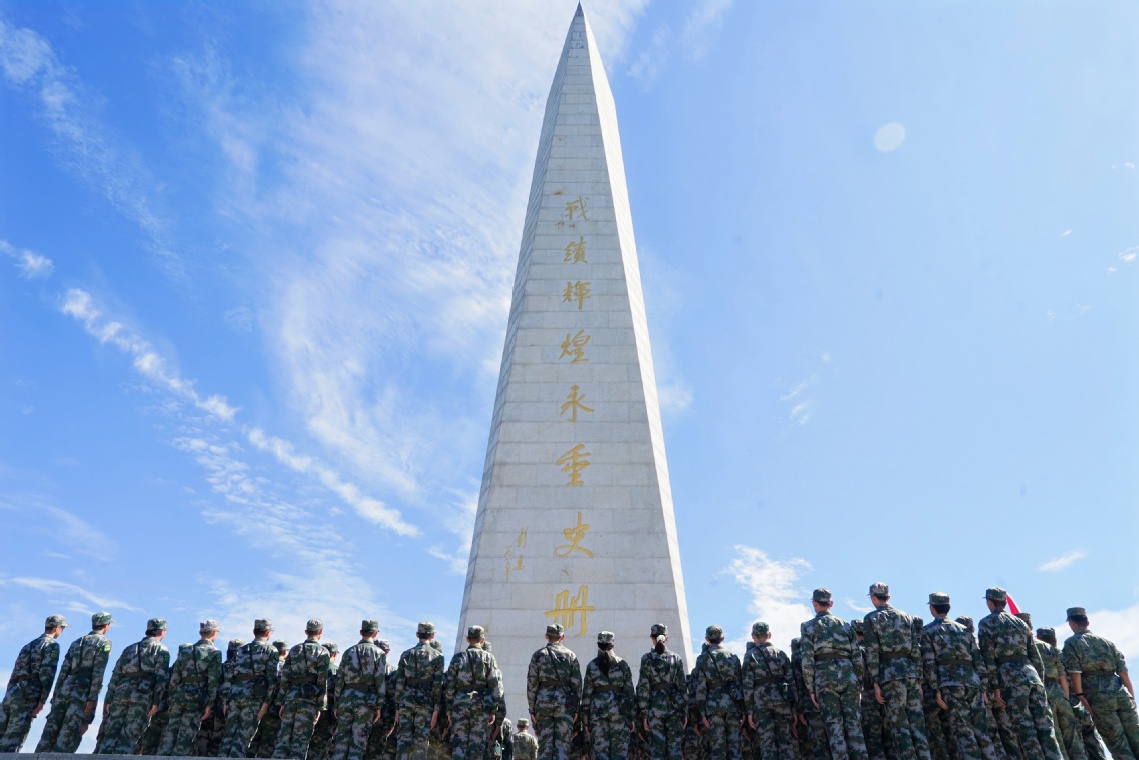

8月22日,转赴阳泉与忻州。狮脑山百团大战纪念碑高高耸立,犹如永不熄灭的精神火炬,全体人员举行了庄重的献花篮仪式。

西河头地道战纪念馆则让同学们躬身穿越那段地下长城,感受军民同心、克敌制胜的坚韧与勇气。

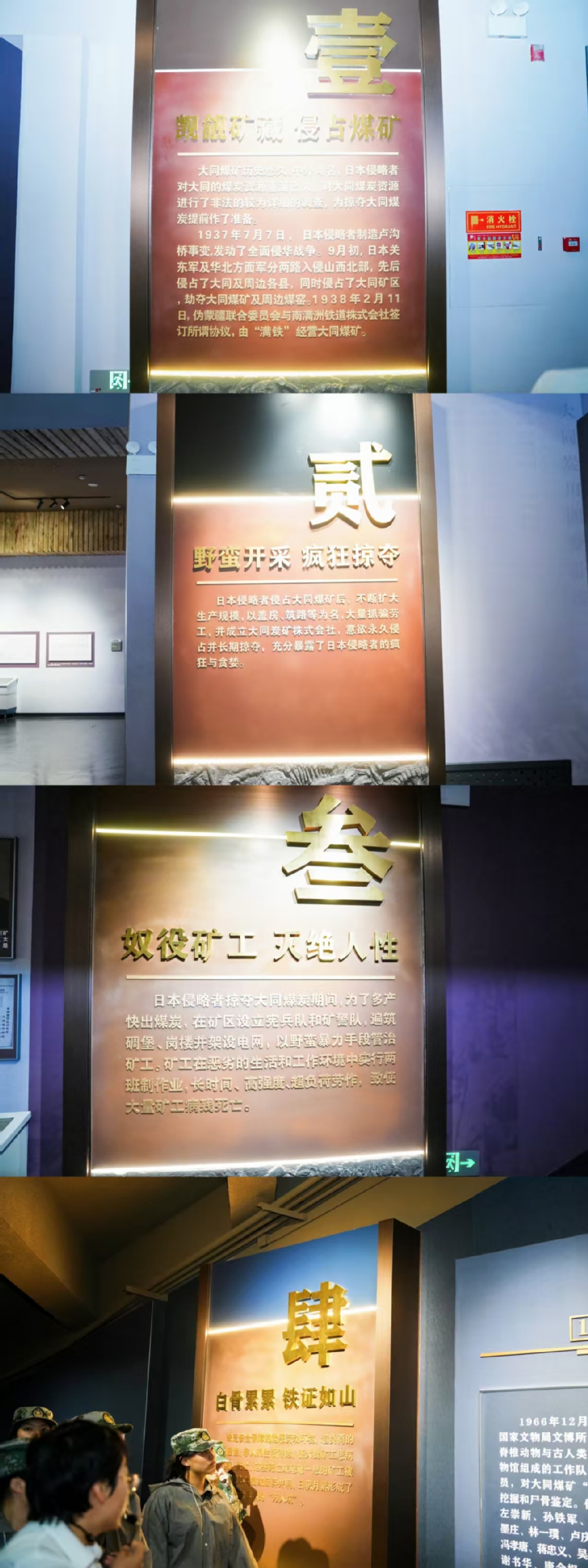

8月23日,在大同,大家心情沉重地走进“大同万人坑”遗址,深刻认识到落后挨打的历史教训;

在平型关大捷纪念馆,地形沙盘与文物资料重现了八路军首战告捷的英雄场面,令人热血沸腾。

辗转五地,同学们沿着革命先辈的战斗足迹,完成了一次深刻的国防启蒙教育。这不是普通的旅行,而是一场沉浸式的历史对话,一次红色基因的扎根之旅。复旦复兴学子更加明白了为什么说“国无防不立”,为什么新时代的青年必须关心国防、热爱国防、建设国防。正如习近平总书记重要强调的:“在新时代继承和弘扬伟大抗战精神,为实现中华民族伟大复兴而奋斗。”通过这次活动,同学们不仅重温了烽火岁月的艰辛与壮烈,更将“请党放心,强国有我”的誓言刻入心底。我们从厚重历史中走来,向辽阔未来走去。传承永不褪色的红色基因,筑牢国家安全的青春防线——这是这代青年对历史最好的回应,也是对祖国最深情的告白。

学生感想

此次“走近边防线”实践活动,如同一部行走的教科书,让我这生于和平年代的青年,得以触摸民族命运的脉络,感知肩头的历史承重。其中令我感悟最深的是大同万人坑。图片中的每一具白骨都曾是一个鲜活的生命,却最终湮没于黑暗的矿底,成为“以人换煤”血腥政策的冰冷统计数字。这一切,远超任何语言的形容,它让我无比清晰地认识到,伟大的抗战精神,其核心是为了让十四亿同胞永不重蹈这般绝望境地的钢铁誓言。传承红色基因,绝非一句口号,它意味着我们必须从抗战精神中汲取力量,而抗战精神不仅是在战场上的英勇无畏,更是民族的觉醒,是对“亡国灭种”危机的集体抗争,是宁死不屈的民族气节。唯有铭记曾经的深重苦难,方能理解今日强军事业的重要性;唯有直面历史的至暗时刻,才能更坚定地擎起新时代赋予我们的国防重任,守护来之不易的山河锦绣、岁月静好。

——高二5班 陈姝含

暑假,我走过了山西的八路军总部、百团大战旧址、太行山脊等,这些场馆都传颂着左权将军的英勇事迹,也让我印象最为深刻:他把三十七岁的生命留在1942年十字岭,也把“名将以身殉国家”的注脚写进山河;而母亲接到阵亡公报时,已与儿子失联二十载,第一次得知消息竟是永诀。那一刻,我懂了课本里“艰辛”二字,不是形容词,是千万个把生路让给他人、把思念咽进肚里的身影。今日我安然行走的山路,正是他们倒下的前线。我要做的,是把这段路的来历,继续讲给后来的人听,让敬仰不只是一次感叹,而成为代代相传的呼吸。

——高三5班 俞禹成