当夏日的骄阳洒落在千年古建的飞檐翘角上,一群怀揣热忱的年轻学子走进历史与匠心的长廊。2025年7月,由同济大学土木工程学院主办的非遗智造夏令营正式启程,带领来自各所中学的优秀学子开启了一场跨越千年的建筑文化对话。

7月2号,2025同济科技夏令营在一二九礼堂开营。午后,学长分享了天文观测知识和对光谱的分析理解。从超新星supernova周期性光度变化直观的告诉我们可以从数据推演天体运行过程;以造父变星的周期变化为例,分析光变曲线突变的原因,引发我们对科研的思考。为期6天的同济之旅由此开篇。

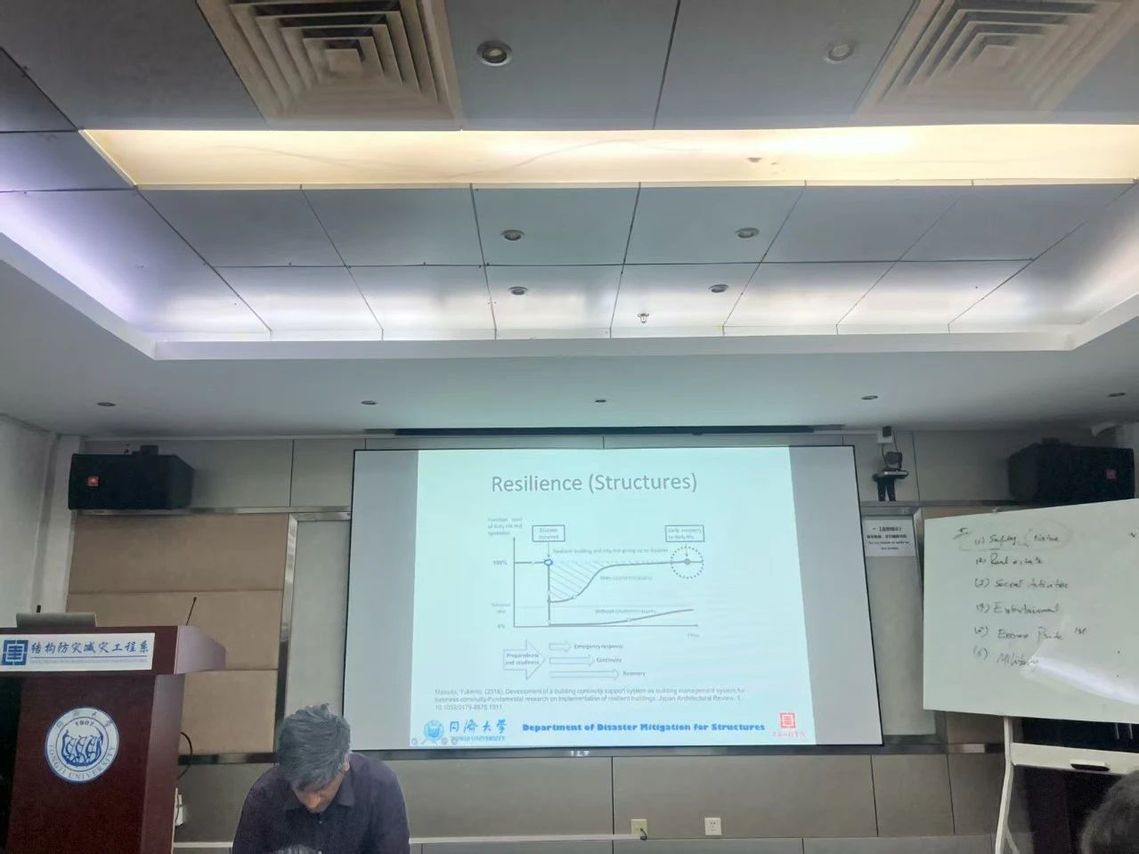

7月3日上午,ZeeShan Qaiser教授的“智能建造导论”通过引入建筑学模块化的物理原理,以回复力、能量转移、semi-active control系统,用前瞻的视角带来思考。

下午,王浩祺教授以“土木工程到智能建造”的转型为题,从建筑历史的变迁,揭示了人类建筑历史上由工程到物理再至数学的解决问题思路,明晰了算法赋能设计的思想。

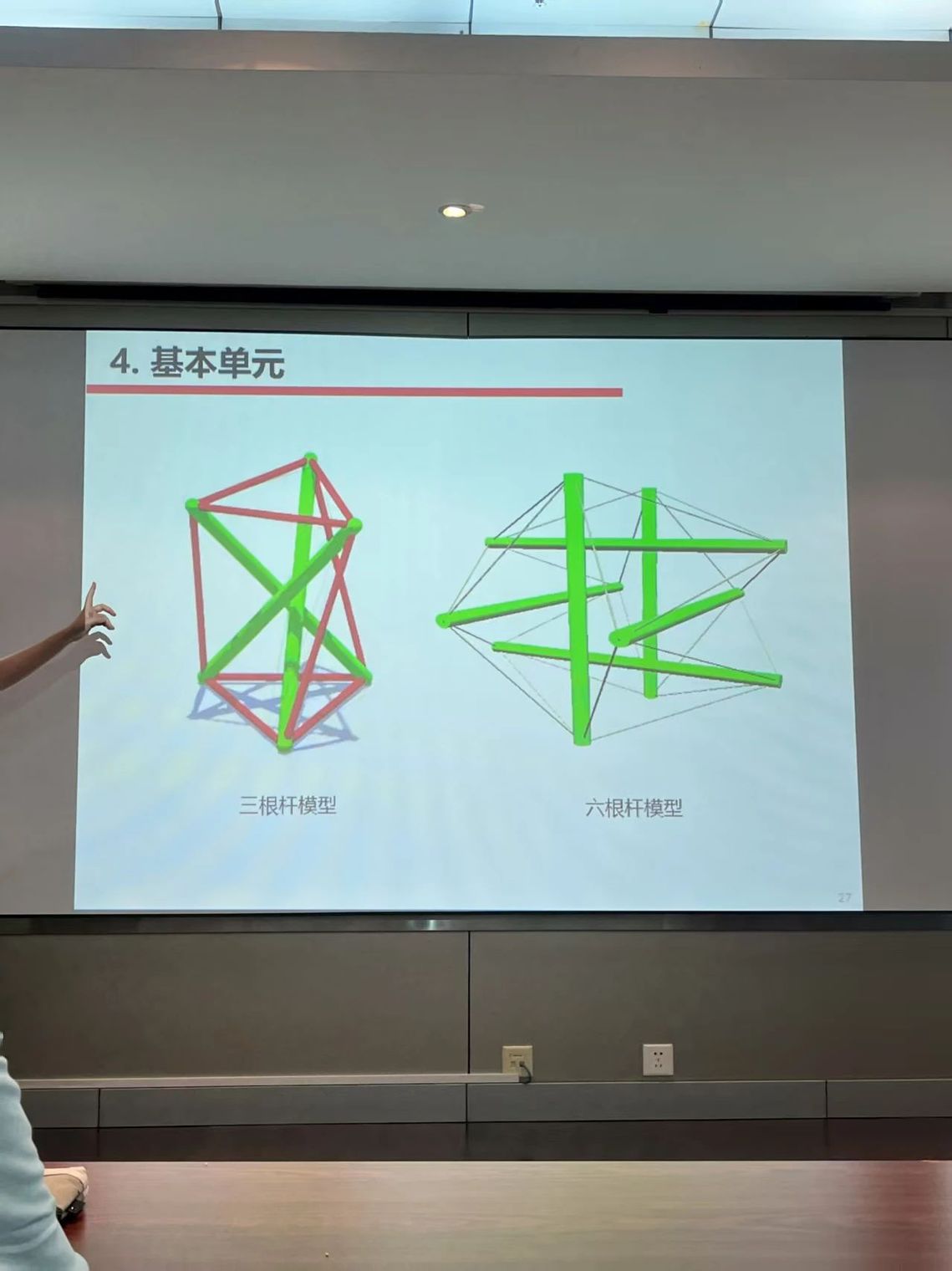

7月4日上午,项平教授以张拉整体结构的历史发展为引,让我们了解张拉整体结构从简单基础的起步阶段到现代大师的炫技之作的发展,更见识到张拉整体结构中建筑与艺术的充分结合。随后,同学们亲手搭建x形张拉整体结构,将理论与实践紧密相连,更充分的理解了“张拉整体结构是由连续的拉索和离散的压杆组成”的理论。

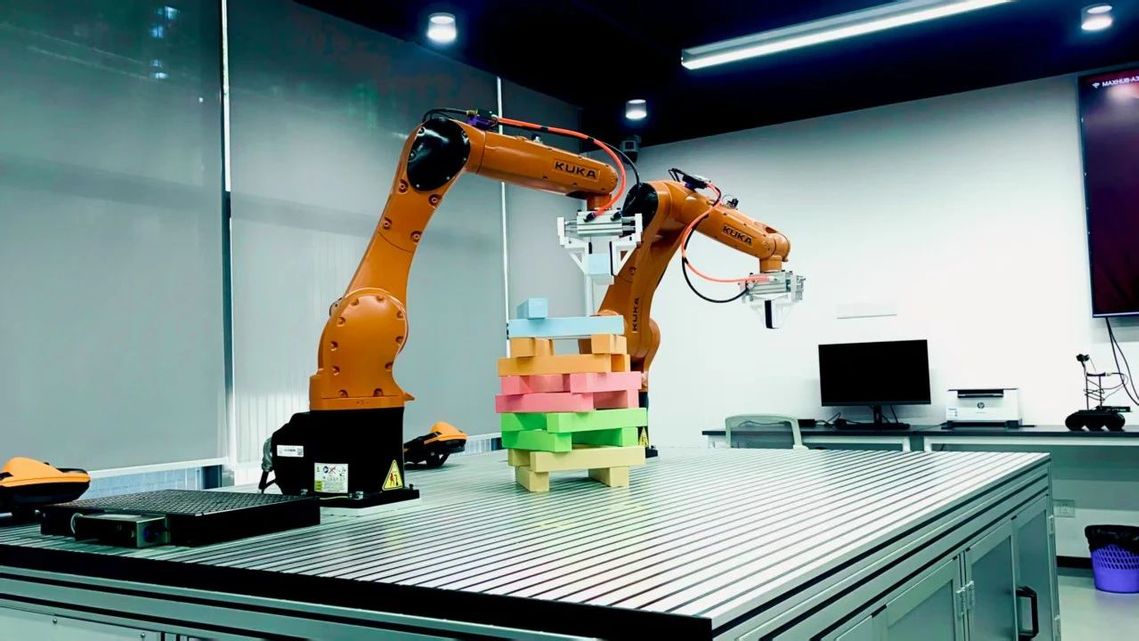

下午,土木工程硕士生刘逸祥以同济土木STEM中心建造实验室的机器人为例,介绍机械原理。通过他的介绍让我们对工业机器和协作机器人的自动躲人功能、机器人原理有了初步的认识。随后我们来到STEM中心建造实验室参观了机器,见识到了数字技术与制造业的深度融合,还亲身动手操作了机械臂。

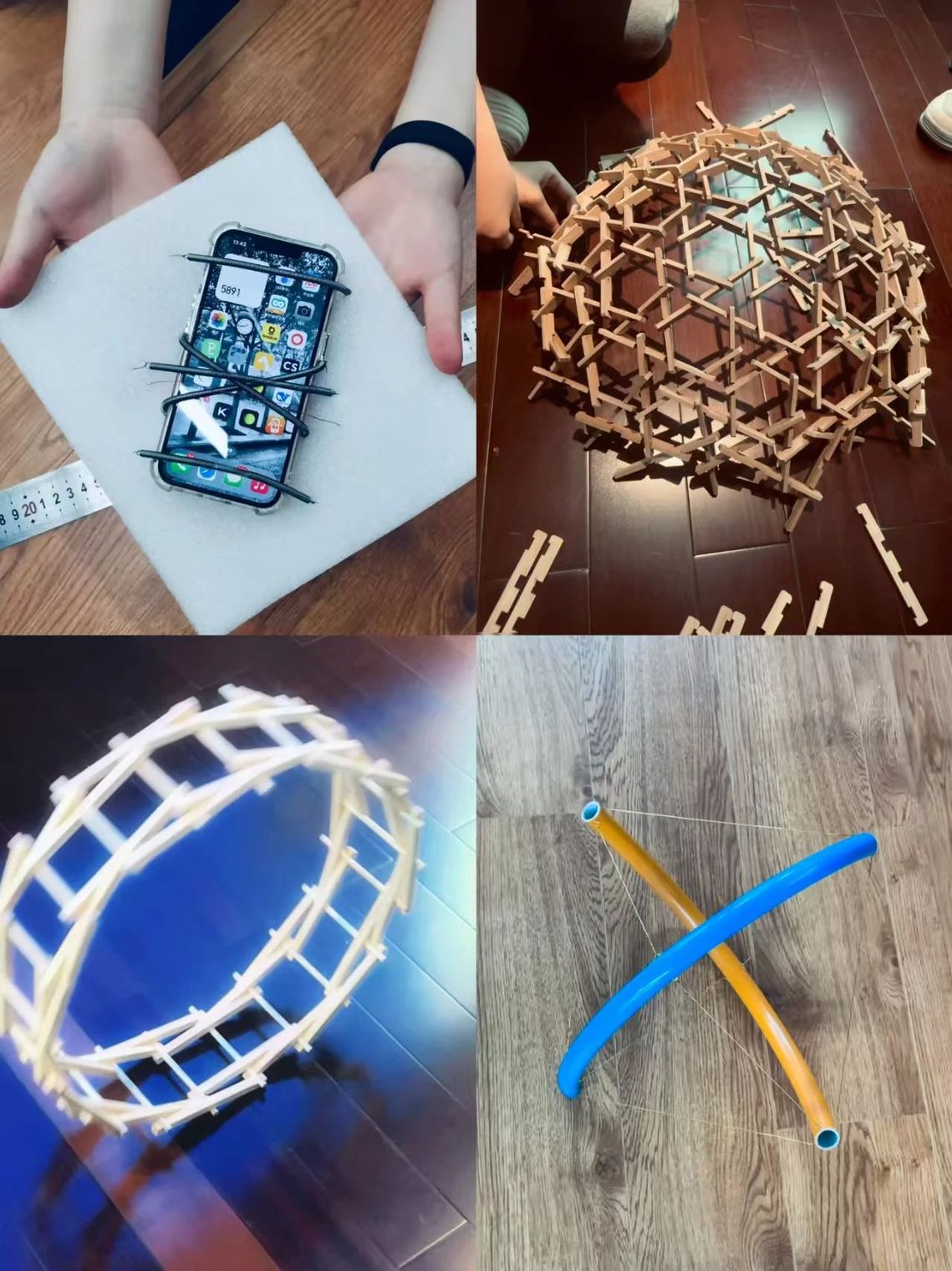

7月5日上午,贾良玖教授徐徐展开了中国古代建筑的画卷。从古建筑中隼牟结构的抗震能力到现代建筑中现代结构的防灾减灾,我们了解到中国建筑不仅是技术的结晶,更是哲理、艺术的载体,体会其中天人合一的思想。最后贾教授宣布了本次夏令营的赛题:设计张拉整体结构来实现手机摔落的减震。午后我们延续抗震主题,前往土木工程防灾减灾全国重点实验室参观。

7月6日,同学们分组进行模型设计与制作,全身心地投入减震结构建造,在贾良玖教授的悉心指导下不断调整结构,在每一次实验的失败中吸取教训,每一位同学都投入自己的汗水与智慧。经过一天紧张而充实的制造,大家都构建出了别出心裁、独一无二的张拉整体结构。

7月7日上午,每小组上台汇报自己的设计理念。午后的教室充满紧张的气氛,减震模型比赛拉开帷幕。经过精心的设计与制作,同学们亲手打造的减震模型此刻正接受着最后的考验——动力加载。每一次的摔落不仅是对模型减震能力的直接检验,更是对同学们创新思维与实践能力的一次全面展示。最后,贾良玖教授对每一组的作品进行点评,也为表现优异的学员颁奖,减震模型加载圆满落幕。

2025年同济土木非遗智造夏令营在知识与感动中缓缓落下帷幕。建筑是凝固的史诗,而传承是流动的使命。愿每一位营员将这份对文化遗产的热忱化作未来的星火,在土木工程的广阔天地里,既做技术创新的开拓者,亦做历史文脉的守护人。这个盛夏的故事暂告一段落,但传统与现代的碰撞、传承与创新的思考,必将延续至更远的未来。